ちょっとだけ、堅い前置きをします。

我が国の現行法のひとつに、学校図書館法という法律があります。なんとその第3条には、「学校には、学校図書館を設けなければならない」とされ、設置義務があるといいます。また同法第4条の3には、「読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと」とも書かれています。……しまった! 野村川湯小学校は、これまでなにもしてこなかったじゃないか。

……そこで、弟子屈町の教育委員会も関与しない勝手に作った小学校ですが、図書館よりはうんと小振りの、ささやかな「文庫」を、遅ればせながら本HP上に設置することにしました。ただしここでは、当面の間、北海道に関連した書籍・雑誌・新聞・DVDなどしか扱いませんから、念のため。

文字と音の共鳴

■「兄弟」

ひげさん(平池直也)

■なかにし礼 著

■文藝春秋(初版/1998年)

なかにし礼(1938−2020)Nakanishi Rei

満州に生まれ、家業は酒造業を営んでいた。終戦後、日本に引き揚げ過酷な体験を重ねる。立教大学在学中より、訳詞、作詞・作曲をはじめて活動し、1965年に同大を卒業。ヒット作を生み、作詞家としてよく知られているが、小説も著し「兄弟」で直木賞候補となり、「長崎ぶらぶら節」(2000年)では直木賞受賞。日本レコード大賞、日本作詩大賞など度々受賞している。

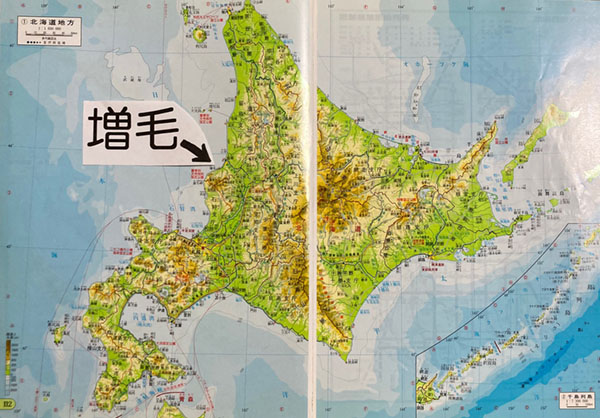

▼哀傷の歌

この本は、満州生まれの作詞家なかにし礼が、破滅的に生きる14歳違いの兄によって苦汁を強いられ振り回され続けた、そんな過去を著したもの。私は本書の主題もさることながら、昭和22(1947)年3月、北海道西岸増毛のニシン漁を描いた場面に、強烈に引き込まれた。これは明らかに「石狩挽歌」誕生の原風景なのだ。

「海猫(ごめ)が鳴くからニシンが来ると、赤い筒袖(つっぽ)のヤン衆がさわぐ……」前奏をワンフレーズ聴いただけで思い出す人もいるだろう、あの曲。発売は1975年。作詞なかにし礼。作曲浜圭介。歌唱北原ミレイ。日本作詞大賞を受賞、ドスが利いた重厚感おびただしいエレジーだ。

終戦から1年半。当時の増毛の浜のニシン漁は、長い海岸線の、めぼしい所を100カ所以上に仕切られていた。その権利を持っているのが何人かの網元。網元は1日単位でその権利を売ったり、自前で勝負したりする。なかにしの兄は、そのうち朱文別の一ヶ統の権利を3日間買った。増毛の浜にニシンが来たとしても、自分が買った網に入る確率は、百分の一なのだ。隣の網は大漁でも、こちらの網には1尾も入らない、なんてことはしょっちゅうで、残酷なくらい明暗がはっきりしている。ニシンが大量に浜に押し寄せる時は、白子を撒き散らすため、明け方の海が乳色というか銀色になり、もくもくと蠢き、海が盛り上がるという。

その日、この本の著者なかにしは8歳。15歳の姉と、一か八かの勝負で網を買った22歳の兄・政之、この3人の母親、兄の妻、計5人で、夜明け前の増毛の暗い海を見つめている。政之が、小樽のビリヤードで知り合ったのが、増毛の網元の息子、栄治。二人はお互いに、マーちゃん・栄ちゃんと呼び合う仲だ。

関連する部分の一部を抜粋する。

夜空を焦がし、雪を解かして篝火が燃えている。……50メートルほどの間隔をおいて、数えきれないほどの篝火が立ち並んでいる。……私はあまりの美しさに、息も出来なかった。汐の匂いがする。炎の匂いがする。わけもなく体が火照って寒さが感じられない……。あの篝火の向こうの、海も空も見分けのつかない漆黒の暗闇をニシンは回遊しているのだろう。そして気が向けばこの朱文別の浜に群れをなしてやってくるのだ。

午前3時。町中の人が浜に集まってきたのではないかと思えるほどの人、人、人だ。誰も口をきかない。押し黙っている。不気味な静けさだ。「こりゃあいったい何の真似だい?」兄は椅子に座ったまま栄治に尋ねた。「海猫(ゴメ)と同じでよ、人間も、ニシンの来るのが勘でわかるんだべさ、匂うんだな……」。朝まだき、うっすらと明るみをおびた海、それもはるかかなたの海の上を海猫が気持ち悪いぐらい無数に飛び交っている。激しく鳴いているのがわかる。「あの海猫がニシンを浜へ連れてくるんだ。ニシンが海猫を従えてやってくるんだ」……。

「兄さん、来るよ、こっちに向かって来るよ」私は、恐怖に足がすくんでいた。「来い! 来い! 来い! 来い!」兄はさっきの倍の声を出して叫んだ。ニシンの群れは幅百メートルもあろうかという大きな白銀の波となって迫ってきた。来る、来る、まっすぐ来る。物凄い地鳴りだ。まるで地震だ。立っていられない。……もう間違いない。入った!入ったのだ! 浜全体がうおーっという勝鬨をうなりあげた。「ばんざい! ばんざい! ばんざい!」兄と栄治は抱き合った。二人に私も抱きついた。母と姉が抱きあう。姉と私が抱き合う。兄と兄嫁が抱き合い、5人抱き合って、わあわあ笑いながら涙を流した。

ニシン漁博打に勝った兄はその後、もう一勝負と、増毛から秋田の能代へ向けてニシンを積んで出発した。だが、しけでニシンを放棄することになる。本州で売れば3倍になる、という話は水泡に帰した。その36年後に、なかにしは兄と決別し、さらにその16年後に、兄は死去する。

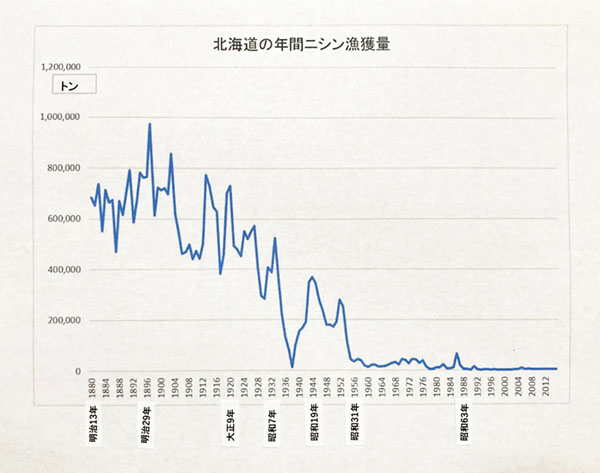

北海道のニシン漁獲量の推移を現すデータがある。これによれば、最盛期は明治初期から大正9年ぐらいまでで、平均70万トン程度。そこから下降の一途で、昭和30年頃には5万トン以下になり、もう回復することはなかった。本書に登場する増毛の海のシーンは、昭和22年。当時は最盛期には遠く及ばないもの、まだ20万トン前後の水揚げがあった時期であることがわかる。

「石狩挽歌」は、なかにしが36歳時の作品。彼が28年間抱き続けてきた感懐を解き放ち、それに作曲家の浜が応える。そうして心を鷲掴みにする詩とメロディが紡がれた。近年耳にする機会は少ないが、聴けば思わず立ち止まってしまう。その誕生の背景を記す「兄弟」を読むことで、なかにしが8歳の時に体験した海を、想像しながらなぞろうとする自分が、そこにいる。昭和22年・暗闇のニシン漁・増毛、音楽や書物によって、想像力を掻き立てられるのは、実に楽しい。

石狩挽歌記念碑が昭和52(1997)年、小樽市の小樽貴賓館(旧青山別邸)に、建立された。■

コメント